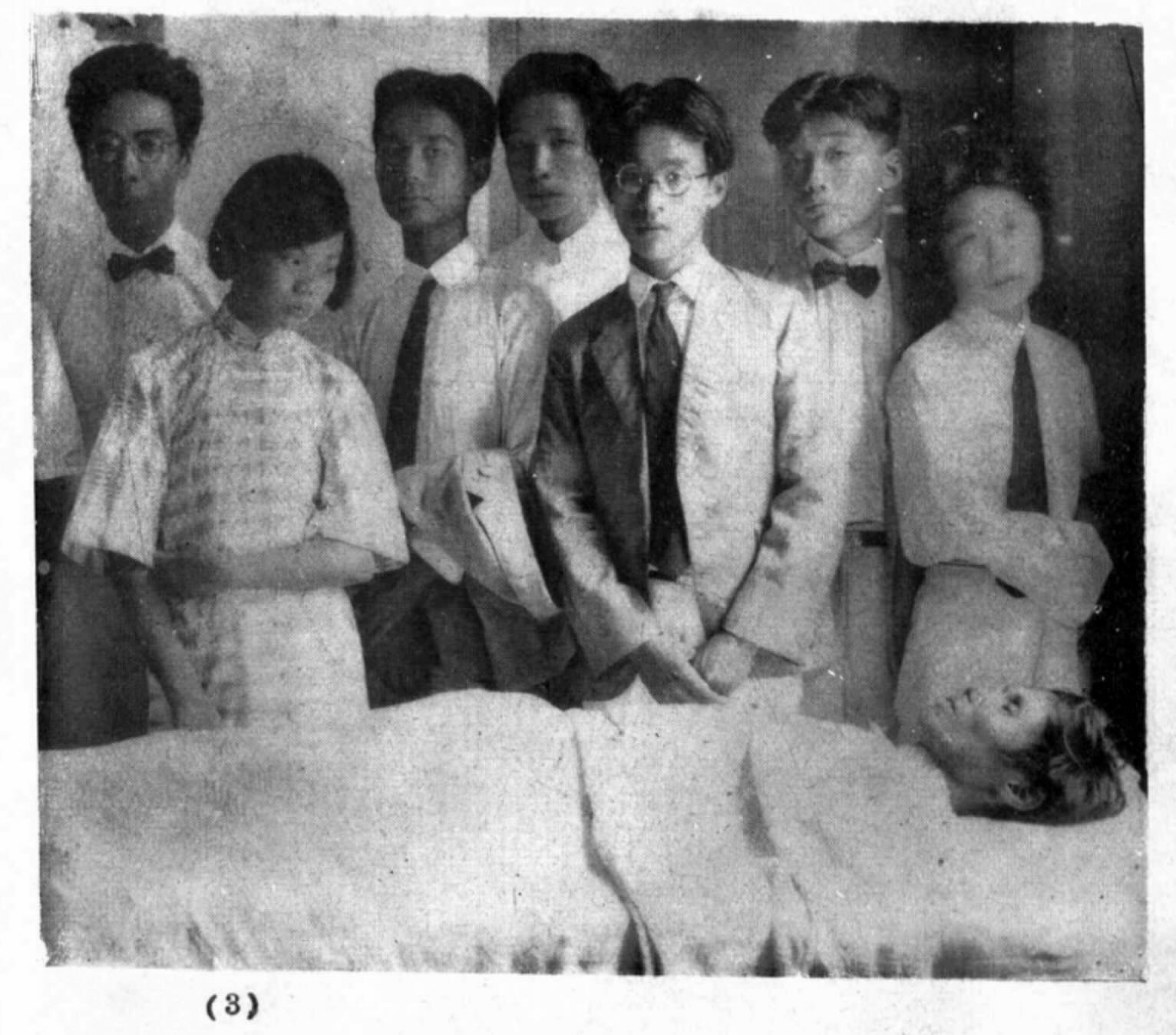

1929年8月7日摄于杭州广济医院。横卧者为陶元庆的遗体。后立者多为其弟子。图中的姑娘即陶煜煊(陶思瑾),思瑾后面站的是许钦文。照片来自1929年立达学会《一般》杂志第9期。

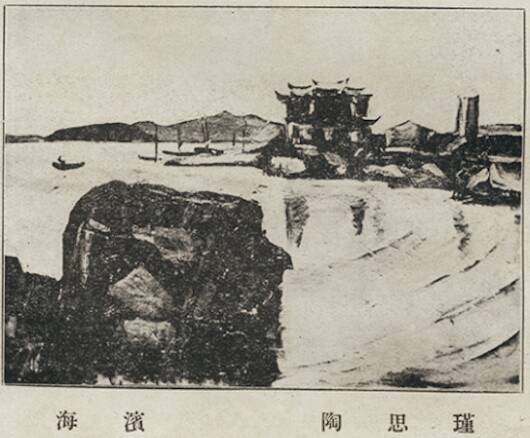

陶思瑾照片。载于1933年8月4日《时报》。

陶刘惨案,看似是无关紧要的桃色事件,细究起来,无论陶刘的相遇,还是最后的相杀,都和时代大有干系。

- 是湖南1927年的动荡把刘梦莹从长沙送到了杭州,而背叛了自己阶级的左翼青年刘梦莹,将比其他人更早体验"革命不是请客吃饭"。

- 陶刘相识相爱那几年的杭州,是民国史上少有的世外桃源。法国归来的艺术青年们在西湖边上做着艺术运动的美梦,史无前例的西湖博览会人头攒动。

- 二人关系急剧破裂的悲剧前夕,恰是从九一八到一二八,“国事不堪闻,人事不忍闻”。狱中的陶思瑾回忆刘梦莹时,国难的刺激仍历历在目。

沉迷琵亚词侣和莎乐美,很快将变得无比奢侈——翻译、导演《莎乐美》的田汉,转眼就要成为《义勇军进行曲》的作词。革命与恋爱的天平,将彻底倒向革命一边。

陶刘二人是民国的女儿,生于民国元年前后,成长于领中国近代风气之先的浙江与湖南,全程新式教育,关注女性境遇和国家命运。只是因为由各种巧合(包括案发当日离许宅只有几分钟的昭庆寺杂货铺的雪花膏缺货)叠加促成的失控血案,才成了外界眼中的反面教材。

关于本案的基本情况,已经有了几个较为完整的介绍文本(链接为google drive;见案情总结;这些文本有的含有事实细节问题,如Carroll文写陶刘相遇于立达,许钦文曾向刘梦莹求婚,或不准确,或无凭据,但不影响大致了解案情)。亦可参考维基条目(笔者创建条目并撰写;亦修订了一些和本案直接或间接相关人士的词条)。

本文假设读者熟悉本案的基本信息。这里不再重复案情梗概,只补充通常被忽视的时代细节。

中国美术学院最早的学生

对本案的八卦基本忽视了陶思瑾和刘梦莹极其特殊的身份——她们俩都是中国美术学院的前身国立艺术院/国立杭州艺术专科学校最早的一批学生。陶思瑾和刘梦莹的师友们许多都是中国美术史上的传奇。林风眠,潘天寿,吴大羽,方干民,林文铮,蔡威廉…

国立艺术院1928年3月在杭州西湖孤山罗苑开学。刘梦莹1928年3月入学,入学时不到17岁。刘梦莹的身影,应在如今已成为传奇的国立艺术院全体师生合影中。

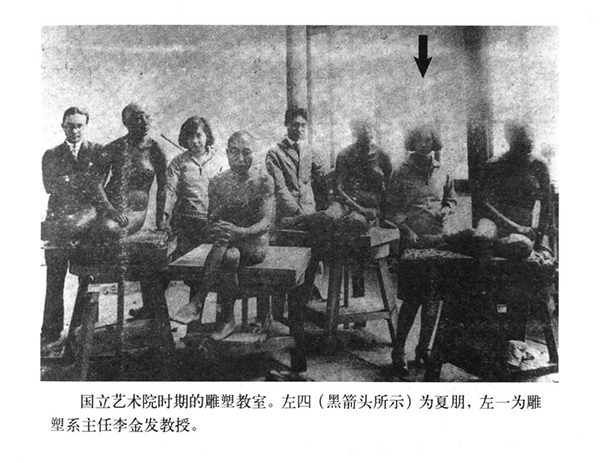

照片中靠左的,李金发旁边的那位女生就是刘梦莹。图片来自中国美术学院官网。

国立艺术院雕塑系合影。两位教师是李金发与王静远。两位女生,左为姚馥,右为刘梦莹。图片来自中国美术学院公众号。

刘梦莹初入西洋画系,后转入雕塑系。刘梦莹的老师李金发曾撰《忆刘梦莹与姚剑照(昭)》一文怀念雕塑系最早的两位女生。李金发说,刘梦莹长得白白胖胖,相貌一般,不像会有绯闻的类型(并不若丰子恺八卦得那样花容月貌);雕塑天分普通,但很勤奋。李金发敏锐地回忆到,刘和姚入学前一两年关系很要好,但后来就不太亲切了,以至于姚致信老师告知陶刘一事的信中没有多少惋惜伤痛(这个印象得到了陶思瑾的佐证: 审判中陶思瑾说没有把刘来杭州的事情告诉姚是因为她们关系已经失和)。

1930年暑假,姚馥与刘梦莹在上海参加文艺补习班时的合影。后方背景中的塔是新新百货公司楼顶的塔。图片来自广州美术学院胡一川研究所。

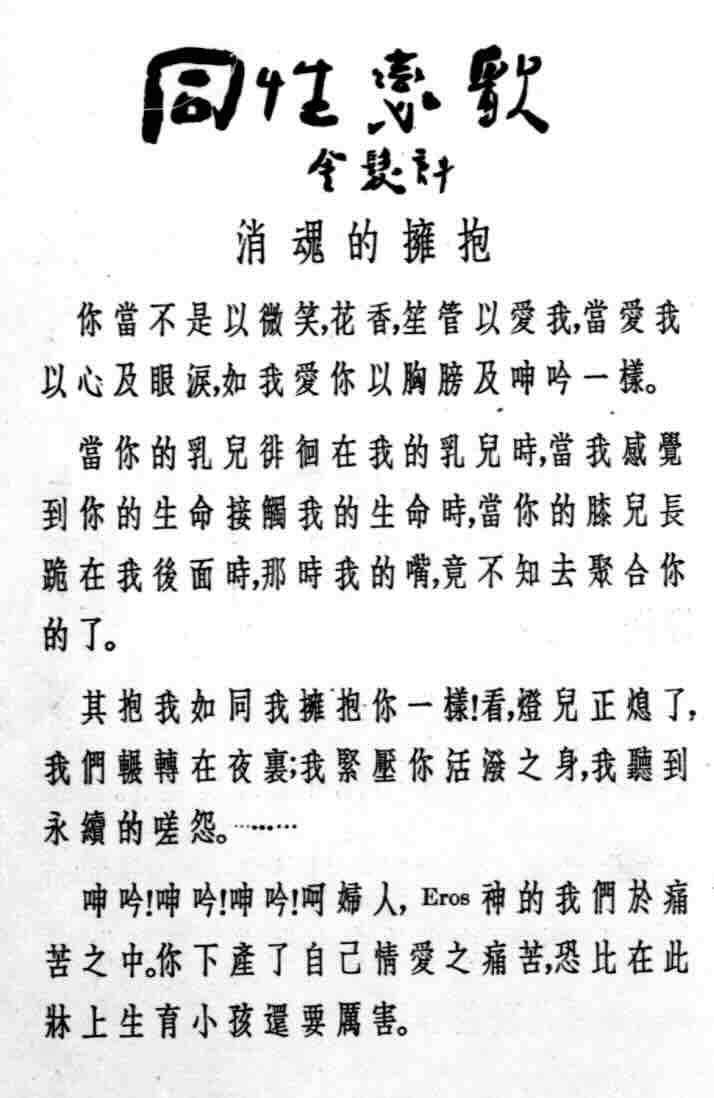

值得一提的是,李金发翻译过Pierre Louÿs的Les Chansons de Bilitis,即1928年出版的《古希腊恋歌》,其中有大量歌颂女女情欲的篇章,曾是20世纪欧美女同性恋地下圈子炙手可热的读物,不知文学青年刘梦莹是否拜读过老师的译作?

1928年《美育雜誌》創刊號上刊登李金发翻译的《古希臘戀歌》节选《同性戀歌》。

刘梦莹是杭州艺专左翼美术团体一八艺社的重要成员。如果不是二十岁就死于桃色事件,她起码也会成为今日被中国美院纪念的进步校友。

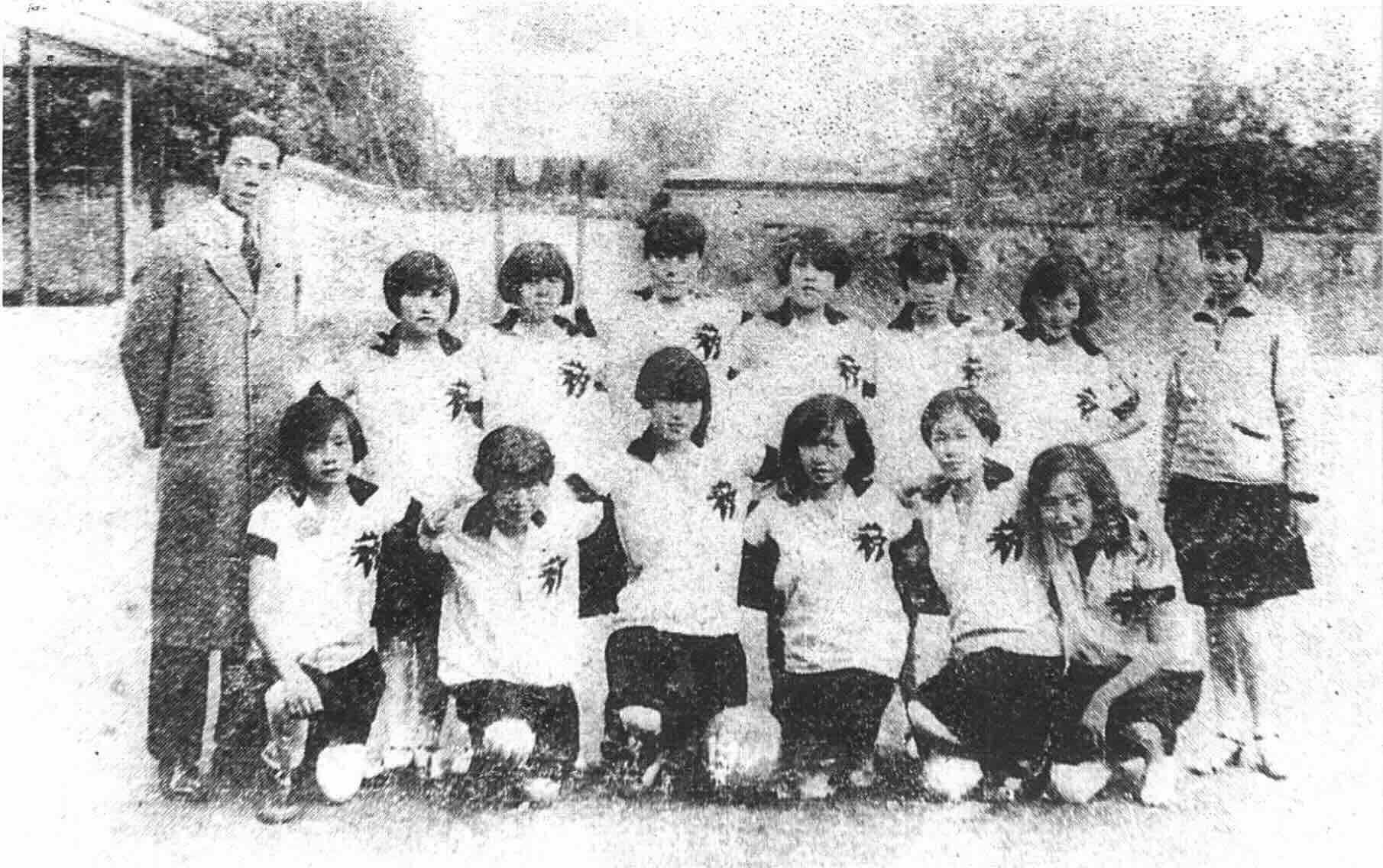

艺专女子篮球队。前排右三为刘梦莹。出自1930-1931学年度《國立杭州藝術專科學校一覽》。

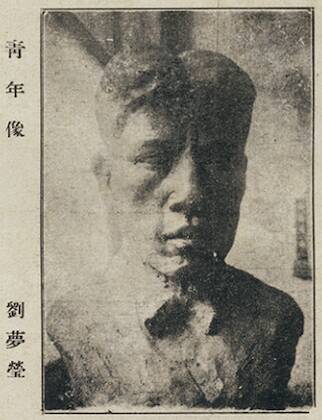

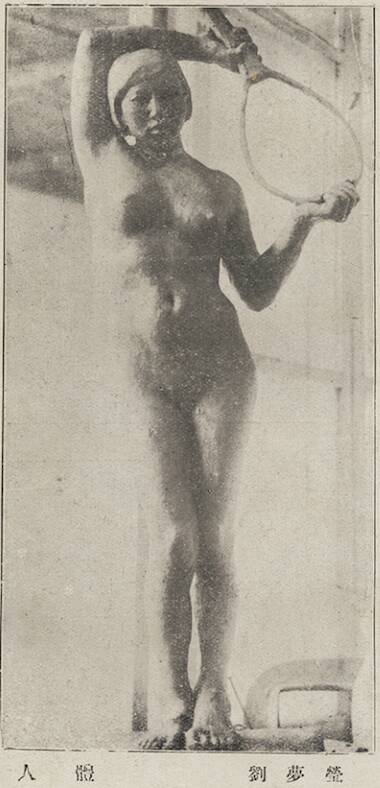

出自《一八藝社1931年習作展覽會畫冊》。

出自《一八藝社1931年習作展覽會畫冊》。

出自《一八藝社1931年習作展覽會畫冊》。

陶思瑾1928年9月入学,编入绘画系甲班。之前陶思瑾就读于哥哥陶元庆任教的上海立达学园。丰子恺之所以知道陶思瑾的长相,是因为他也是立达学园的教员。1928年立达艺术科因为经费拮据停办,陶思瑾跟着哥哥,还有一批立达同学,转学到了杭州国立艺术院。许钦文说,立达教育理念超前,有男女学生大大方方一起讨论学问的风气,没有当时普遍的男女生隔膜,刘梦莹羡慕这种氛围,经常和立达小团体的人一起玩。和陶思瑾同是1928年9月入学的还有蒋海澄(艾青),以及研究生李可染。

艺专校刊中,有陶刘二人多次参加校内习作展览会的记录。她俩还一起参加了1931年春夏之交在上海举行的一八艺社习作展。

出自《一八藝社1931年習作展覽會畫冊》。

如果陶思瑾和刘梦莹能正常毕业,她们本应是国立艺术院第一二届毕业生。(刘为第一届,应1932年冬毕业;陶为第二届,应1933年夏毕业。国立艺术院改名艺专前的学制是预科两年,本科三年。)

1930年艺专二周年纪念游艺会学生演出《金苹果》。最左手中持道具者为刘梦莹,刘右边女生为许凤梧,下蹲女生为金如珠(活了100岁,2010年去世)。出自《国美日历》。1932年4月2日《时报》刊登照片为此图局部。《图画时报》第656期刊登有同一演出其他角度的照片。

陶思瑾1931年11月6日的日记中抱怨刘梦莹破坏自己和一个叫善馀的同学的关系,“可是被你的摧残及谤毁,使孱弱的善馀,受着重伤,而远离故国。因此我们的情,也已无形的消灭了”。这里的善馀,就是胡善余(胡善余性格温和,远离政治,画了一辈子画,得以善终)。情伤恐怕并不是胡善余留学法国的主要动机。当时的艺术生流行留学法国,陶思瑾和刘梦莹也曾打算过一起出国,但是未能成功。根据刘姊证词,刘梦莹死于非命前在上海的那个寒假仍在补习法文。

虽然艺专以教员多留学法国、引介西洋现代艺术闻名,当初许钦文评论艺专校风欧化(为了证明刘梦莹的年龄是西式实岁记法不是中式虚岁记法),竟引来艺专方面的抗议。

从1932年《中华周报》上《湖滨喋血之刘梦莹惨杀案》一文可知,事发后艺专内部关于陶刘案流传着非常不可靠的谣言。比如谣传陶刘二人都喜欢吴大羽,吴大羽和艺专女生寿懿琳结婚后,陶刘二人双双痛哭一夜。然而,吴大羽结婚是1928年8月的事,当时陶思瑾还没入学也还没认识刘梦莹呢。由此可见,潘光旦的朋友从艺专打听来的陶刘内情恐怕也不是多么靠谱。

陶刘惨案,从中国美术学院校史的角度,属于能别提就别提的黑历史。郑朝《国立艺专往事》中在陶元庆一节提到了这件事,干脆不承认陶思瑾是艺专正式学生,称其是“旁听生”(无论是当年的报纸报道、审判记录,还是学生花名册,都没有说陶是旁听。不过陶在学校使用的正式名字是陶煜煊,如果不熟悉这点,倒是可能认为其非注册学生)。亦提到因为陶刘一事,艺专一度禁止学生恋爱。

陶刘家世

刘梦莹的家世

刘梦莹的家族是湖南醴陵清安铺刘氏。可以说是满门忠烈人才辈出。刘梦莹思想趋新,上进好学,和家庭很有关系。

刘梦莹的父亲叫刘辅察(1880—1930),字贲予,早年考入时务学堂,后和老乡程潜等人留学日本,从日本陆军士官学校转学医,1914年毕业于長崎医学専門学校。在日本时参加同盟会,曾参加辛亥革命、护国战争、护法战争和北伐战争,任湖南陆军医院院长和国民革命军总司令部参议,少将军衔。1930年夏天长沙暴动,红军攻占长沙过程中刘辅察被杀。

关于刘辅察的死,民国《醴陵县志》记载:

十九年七月二十七日,赤军陷长沙,时有伤兵千数百人居院,群心惶惶,惧祸及,又院款奇绌,势且饿毙。辅察不忍舍去,苦心支拄。目不交睫者数昼夜,院得无恙。越数日,国军围城急,伤兵健者内应,夺取赤军枪枝,毙敌数十人。赤军愤甚,捕辅察,八月三日,遇害于旧藩署前坪,死事惨烈。

也就是说刘父的医院的伤兵和红军发生冲突,红军报复就把院长处决了。根据《时报》上的说法,刘父被红军挖去眼睛,割掉鼻子和舌头,用了三天才毙命。

现在看,1930年红军攻打长沙是被中共自己都否定的、失败的“立三路线”的一部分,刘父完全做了当时中共错误路线的牺牲品,没有任何势力、任何人从刘父的无谓死亡中获益。

刘梦莹的哥哥刘建勋(刘卧云)亦留学日本,在父亲死后被任命为湖南陆军医院院长,继承父业。姐姐庆荇初就读于杭州浙江省立医专,1929年夏赴日,留学東京女子医学専門学校(见1931年5月留日中華学生名簿第15页)。刘梦莹还有两个妹妹。

刘梦莹家族里的名人,有护法元勋刘建藩、抗日名将刘建绪。刘辅察的弟弟刘辅定之子刘建熙则为留学康奈尔的铁路专家。

刘梦莹父亲的资深革命履历大概是刘梦莹之死在杭州能引起“湘人”关注的重要因素。这可不是随便的湖南姑娘,而是湘军元老家的千金啊。

审判记录里,1932年刘梦莹的姐姐刘庆荇的地址是长沙吊马庄二号。长沙现存的民国公馆予园,是刘建勋1945年为了纪念父亲而建,就建在毁于文夕大火的吊马庄老宅的地基上。所以现在的长沙予园,就是刘梦莹的家族曾经住过的地方。

出庭的刘庆荇。1932年4月2日《时报》。

刘庆荇和刘梦莹姐妹感情甚深。刘庆荇1932年2月12日赶到杭州时还不知妹妹已死,在友人家从《杭州民国日报》上看到报道,直接昏死过去。出庭时,手里捧着梦莹的遗物,眼中含泪。许钦文认为刘庆荇不依不饶是受到了讼棍的挑拨,但我认为主要是姐姐完全无法接受爱妹突然离奇惨死,认定许钦文横竖有责任。后来报纸报道刘庆荇因过于悲伤,身体日益孱弱,到了1933年夏天更审的时候,已经因为咳血严重无法出庭。不知道刘姊有没有撑过这次重大打击,又是一位被本案改变了生命轨迹的女性啊!

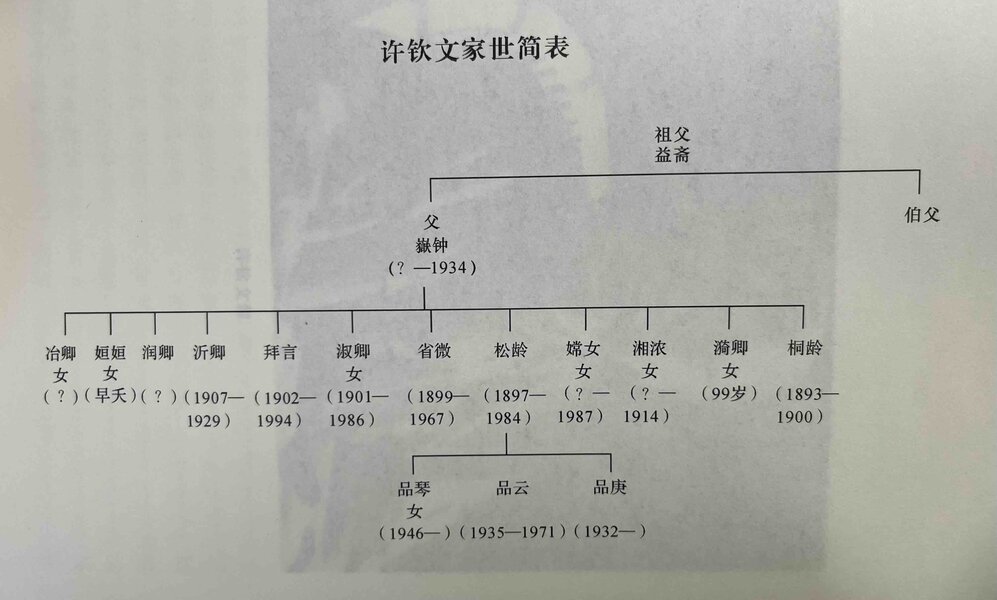

陶思瑾的家世

陶思瑾祖籍绍兴陶堰,家族“会稽陶氏”属于名门望族,明清两代科举成绩十分辉煌。1932年9月29日《时报》报道绍兴陶家专门在陶氏宗祠召开全族会议,到场二百多人,合力支援陶思瑾上诉最高法院。名门望族果然是十分重视声誉的!

然而会稽陶氏是大家族,具体到陶思瑾家这一支,似乎没有什么太突出的科举记录。

上海《鲁迅研究》上有陶沛霖夫人陈翰娟关于陶元庆家庭背景的口述,称陶母姓潘。由这一线索,以及陶思瑾家地址辛弄位于绍兴城内塔山下,根据清末《会稽陶氏族谱》,可知陶思瑾家属于西次房方軒公恕四支派, 球-天鳳-一經(號思泉)-三接(號見園)-五全(號復吾)-繼善(號與同)-啟祉(字承先)-文德(字来章,号则脩)-士信(字天儒)-师言(字靜一)-克成(字韶九)-基洛(字㵎南,監生,居塔山下)-汝珍(字寶輝,配潘氏,居塔山下)。这一系列到陶父这一辈,只有爷爷有“监生”的功名,还不知道是不是花钱买的。

审判记录里,陶思瑾家住址是绍兴大云桥辛弄28号。如今的章学诚故居共和国时代原地址是辛弄19号。由章学诚故居的修缮历史知,该处19世纪中期后到1950年代由陶姓人家居住,而那一时期住在塔山下的陶姓人家要么是陶思瑾的爷爷要么是其父辈。那么先前住在章学诚故居的可能就是思瑾家或者其近亲。(需要当地人考证)

审判书说陶思瑾1927年毕业于绍兴女中。根据陶在自白中常使用上帝,祈祷等用词的语言习惯。可能是绍兴的教会女校浚德女中。

陶母潘氏喜欢绣花,对陶元庆走上美术和设计道路影响颇大(可以推测,很可能对陶思瑾学美术也是支持的)。和那个时代的许多浙江家庭妇女一样笃信佛教。

陶是父母中年时所生,和母亲尤其感情深。据说陶和父亲关系不好,“其父素恶此女”。

陶的兄弟姐妹有,大哥陶元庆,二哥陶沛霖,三哥陶思孝,姐姐陶思良,姐姐陶思璧。(族谱上三位男性的谱名是思庆,思忠,思孝)除了大哥陶元庆,陶思瑾的兄长姐姐们均和国民党基层政权有着千丝万缕的联系。陶沛霖(长期在绍兴教育界工作,1980年去世)和陶思璧都有20年代加入国民党绍兴县党部的报道。陶思孝抗战胜利后就去了台湾参与接收,后来留在那里。被琦君称作“薛伯母”的陶的某个姐姐的老公是国民党政府人员。

陶的小家庭,比起刘梦莹家,确实平凡,“家甚寒”,但是在当时的中国,衣食不成大问题,一家人都接受教育,能做公务员教师,已经十分比上不足比下有余了。

许钦文曾评价陶思瑾,说陶父是静守在家的旧式书生,母亲笃信佛教,陶就读的国立艺专许多教师则是巴黎留学归来,陶自己一只脚踏在巴黎,一只脚踏在庙堂。虽然父母背景传统,并非时代的弄潮儿,陶家似乎也不完全是泥古不化,至少还是相对尊重子女的婚姻自由的。陶元庆大龄单身被容忍;陶思瑾也没有从小订婚约;许钦文打她的主意,家里人也重视陶思瑾自己的意见,陶拒绝就没有强迫。

刘梦莹的宿命

刘梦莹初中就读于湖南省立第一女子师范学校,后就读于湖南省立第一中学(现长沙一中,1922年就建立了党支部)。在长沙时,刘梦莹做过陈子展的学生(王礼锡的《战时日记》生动记录了1932年2月19日众人聊战火聊着聊着就八起了陶刘案的情景;陈子展也在其中)。

1927年马日事变后,湖南各校停课。当时,一个叫宋元明的年轻共党分子对刘梦莹穷追不舍。刘父勒令梦莹与宋断交,离开长沙去杭州投奔姐姐。到了杭州后宋元明给刘写过信谴责她背离了党,这封信(刘梦莹一直保留,在遗物中被找到)后来也成为许钦文被判危害民国罪的一件证据。因为在长沙时的过往,刘梦莹曾在1929年5月8日因为共产嫌疑被浙江省政府逮捕,后被释。这次逮捕加深了陶刘的感情(“二人经此挫折后,情爱愈笃”)。

假如刘梦莹一直和宋元明交往,结局可能也是很不好的。因为这个宋元明(字惠和,即宋惠和)1930年在汉口叛变,后来成了军统的得力反共干将宋灰鹤。即使平行宇宙中的刘梦莹成功开启延安老干部人生,组织恐怕也不会放过她和宋元明的这段“历史问题”。

刘梦莹在艺专一直热衷参与左翼活动,是中国首个左翼美术团体一八艺社(在左翼美术,尤其是新兴木刻运动的历史上有重要地位)的骨干(陶亦为一八艺社成员参加了1931年的一八艺社习作展览会,但根据她在危害民国案审理时的供词,她只是个打酱油的)。刘父1930年夏遇害时,刘梦莹正在上海旁听左联的暑期文艺补习班。胡一川回忆当时“听到红军攻打长沙的消息,思想上得到很大的启发和鼓舞”,可以想见之后刘梦莹听到父亲在红军攻打长沙过程中被红军处决的消息是何等大的打击。

1930年秋刘在台湾人李友邦带领下入团(于是入团时间在刘父被红军杀害之后;胡一川回忆陶思瑾也是一起入团的,存疑)。

卢鸿基回忆中说刘梦莹是中共党员,存疑(也有可能刘梦莹隐藏很深,因为李金发在回忆中说“我照她平日的行动看起来,是不会做共产党的”,但却对姚馥的左倾印象深刻)。从1930年10月刘就成为浙江省政府密切注意对象。被开除的一八艺社同学罗言侃被捕后,在自白中供认刘梦莹,导致1933年陶思瑾和许钦文双双被判危害民国罪。讨论陶刘案后果的文章通常多注意到许钦文被判危害民国罪二次入狱,但忽视了陶思瑾亦领刑5年;只是因为她已经有无期徒刑在身,所以无动于衷,也没有上诉。这其实是失策的,因为若在和平年代,多了危害民国罪的五年刑期可能会影响假释期的计算。

1931年秋一八艺社合影。第一排左四姚馥,左五陶思瑾。第二排左一刘梦莹。

陶思瑾1931年11月7日的日记中说,刘梦莹曾让她加入共产党和共产党外围组织互济会。被陶思瑾拒绝。从这条看,刘梦莹是地下党倒也不是不可能了。

惨杀案发生在1932年2月,而这一年中,又有多名一八艺社成员因为左翼活动被校方开除。如果刘梦莹没有被杀,按她的记录,恐怕难逃被开除的命运。接下来的发展可参考同是雕塑系、同是一八艺社骨干的姚馥(案发前陶思瑾到学校暂住时捉弄并同住的那位同学,审判记录里叫姚剑昭,即被中国美术学院正式纪念的夏朋烈士)的命运:姚1932年被开除后,继续从事木刻活动(刘生前也受到鲁迅号召已经开始尝试木刻)并加入中共,后被捕,1935年死在反省院中。亦可参考一八艺社早期领导人、中共党员张眺(耶林)的命运:张眺1930年退学后在上海从事左翼文艺活动,后前往赣东北苏区(闽浙赣苏区),1933年死于苏区肃反内斗。

二十一世纪再看陶思瑾精神状况

潘光旦在《陶劉妬殺案的心理背景》中怀疑陶有被害妄想,然而从陶各种日记/文章看,并无一贯的脱离现实的偏执性妄想。

陶到底有没有精神问题?1931年10月2日陶思瑾日记写道,“有时我连自己也很奇怪呢,有时快活得如疯狂般的舞起来,但苦闷时竟像被魔鬼占取了我底心灵一般的悲哀,常常从快活中突然生出悲哀的情绪来,由笑声中变成了哭泣,有时悲抑的情绪中而变成了欢跃,唉,这是何的奇突的心境呀,难怪同学们常说我是神经病呢,这实在有时我自己也会怀疑起来”。

陶情绪波动剧烈、情绪转换频繁且不受理性控制,今天看來,疑似快速循环/混合发作的bipolar。陶刘惨案的真相,可能是轻躁的陶遇激惹(二人发生严重口角)激情杀人。谁先动的手,已经不重要了,陶自己都未必有确实的记忆。根据姚剑昭的供词,2月6号晚上7点多在宿舍见到陶的时候,陶先躲在床背后,突然冒出来和她开玩笑。如此欢跃,案发前陶可能正处于躁期。

陶曾向刘梦莹夸口说自己的姐姐有巨款以后自己可以继承,被刘发现不实后引起刘的反感。这也很有躁态信口开河的味道。

陶刘案发生的1932年,即使在国际精神病学界,bipolar还没有成为一种被广泛认知接受的精神病,怪不得陶思瑾日记里这一重要线索被所有人都忽视了。感谢无良八卦的《时事新报》记者,不顾法院三令五申、将包括这篇在内的几篇没有被包括在判决书内的日记公布于世。

至于刘梦莹,精神健康也是大有问题。表面上好强上进的优等生,夜深人静却喜欢哭个不停。陶兄从绍兴家里翻出来一封以前刘写给陶的信,里面刘一边为自己晚上哭得太响道歉,一边流露出明显自杀倾向。

命运中冥冥的力量,让刘梦莹和处于易激惹状态的陶在1932年2月11日下午独处于一个能伸手拿到菜刀的、与外界隔绝的环境中。如果陶刘决裂发生在其他环境中,或没有菜刀,或不偏僻隔绝,就算陶思瑾暴走,大概也不会出现杀人的结果吧!

陶思瑾狱中生活

明星犯人

中华人民共和国成立后,民国时期的监狱往往被形容为暗无天日的魔窟。然而陶思瑾作为各界关注、同情者甚多的明星犯人(关注度堪比牛兰夫妇),待遇似乎一直不算差。

陶思瑾被关押以后,常有好事者前去围观,记者络绎不绝,因此留下了十分难得的关于三十年代女犯生活的记录。 琦君当时在弘道中学念书,就曾经去看守所围观过陶。陶到后来也不想被围观了。1936年春杭州《东南日报》记者到监狱欲采访陶却不遇,教诲师说陶现在凡遇有人来参观,都要避过,尤其是怕人拍她照片(大概也是为了出狱做准备)。

弘道中学女生围观陶思瑾。1932年11月27日《时报》。

记者们对出庭时和在狱中的陶思瑾用的最多的描述是她看上去态度从容,若无其事,并无愁眉苦脸。不过据说在得到死刑判决、上诉结果尚未明朗的那些日子里,陶饭量大减,人也沉默了许多。当时,陶对记者说,“自己死了也算对得起刘梦莹了”“想和刘梦莹合葬孤山”。

狱中日常

陶一开始关在看守所,和其他三名女重刑犯关在一起。几个人把囚室收拾得井井有条,谁擦桌子谁扫地均有分工,由陶指挥。1933年8月5日,浙江高院重审前《益世报》报道的陶思瑾看守所生活:

陶女生性娇懒,日上三竿犹高卧不起…习近奢华,衣多欧化,袒胸着犊鼻袴,赤双足,腿黑,富健康美,平日懒于修饰,蓬手垢面…日常无以消遣,喜读俄国小说,床头叠有俄国小说甚多,见其时斜卧塌上,反复翻读,孜孜不倦,见者几疑其非监狱中人也。间又引起珠喉,曼声度曲…但勿辨其歌词,或询之,答适唱英文歌,且为解释歌中辞意,洋洋得意。

陶思瑾身着艺专运动服让记者拍照。当天到访记者告诉陶艺专排球队胜利的消息,陶大喜,特地换装让记者拍照。1932年11月27日《时报》。

后来危害民国案传唤许钦文陶思瑾时,因为去传唤陶时人还没醒,让许钦文在候审室等候时连呼“陶小姐真是陶小姐”。不过审判记录里,陶长期失眠被陶的律师作为陶有精神病的依据,赖床不起可能是睡眠障碍的结果。

危害民国案判决后,1933年11月18日陶由看守所转移到浙江第一监狱执行。移送时陶因为舍不得看守所的狱友哭了一路,后来甚至写过信劝说某狱友放弃上诉早进大监陪她。刚进第一监狱的时候,陶吃不惯那里的糙黄米饭,曾在狱中绝食,后来被允许吃白米饭。狱中生活颇为舒适,母亲和姐姐每月分别寄给她二十元生活费。

第一监狱陶思瑾卧室。陶因体弱多病被允许长居监狱病房。此时陶床头的书籍已经从俄国小说变成了佛学书籍。载于1936年4月26日《社會日報》。

陶在狱中和其他女犯人成为朋友,和朋友分离后十分想念,被小报炒作为陶思瑾在狱中又搞同性恋。

陶在狱中读书,画画,写字,通信自由。因为典狱长陶礽(即陶书臣;鲁迅"营救"许钦文即是通过此人;和陶思瑾一样都是绍兴陶堰人)同情她,经常和她谈心,所以颇受优待。女犯人中接受过教育的极少,陶在狱中“鹤立鸡群”。因为有文化,陶有时在狱中教别的女犯人识文断字,帮人代写书信,颇受好评。从各方面看,被刘梦莹视作“小资产阶级”的陶在狱中和社会底层女性相处还挺融洽的。

陶在狱中通信自由的一个证据是,陶时不时给当时的妇女刊物投稿。1933年5月24日《时报》记者采访陶思瑾,陶说自己最近在为上海妇女节制会半月刊撰文(刊登在女声1933年第17期);1935年《妇女旬刊》第十九卷第二号上刊登了陶思瑾在《中国妇女应上那儿跑?》征文活动中的投稿(该征文活动的背景,是30年代中期关于妇女回家和贤妻良母的论战)。在这些投稿中,陶思瑾主张女子自立,抨击依靠男子不劳而获的生活方式,呼吁在贫民中普及女子教育,提倡兴办幼儿园、养老院以减轻家务负担。

不过虽然通信大体自由,寄出监狱的信件/稿子是要经过监狱方检查的。陶思瑾为《大晚报》提供的狱中日记系列里的一些篇目就被监狱方涂抹掉。

狱中信佛

民国时宗教被用于教诲感化监狱犯人。典狱长陶礽(佛教徒)经常请各种宗教人士去监狱分班讲演,循循善诱。陶思瑾在狱中也学起佛来。当时监狱的教诲师是程十发的岳父张子成(张均),张老先生对陶思瑾颇为好评:“人品幽静,寡言笑,语简而清,儒雅之至…精书画文艺,喜读古文,习国画,在监时,晨夕阅读,装束雅洁…性甚孝,待人温厚…女士虽判死刑,神志泰然自若…陶女益以已杀刘女,而得不死,自感不安,乃誓毕世修行,为刘回向。”

因为“杀人小姐”陶思瑾在江浙一带的高知名度,佛教媒体没有放弃这个绝佳的宣传机会。1936年范古农居士回答陶思瑾佛教问题50问还发表在报刊上。有趣的是,最后两问是关于性别问题的:陶问为什么没有女人成佛,居士答女人成佛必先化男子身;陶又接着问女人要成佛先得化男身是否涉嫌藐视女性,灵魂不是不分男女吗。此外,陶还问:“照佛经所说,人应学有忍辱之心,不可与人相争相斗,但照现在中国情势而论,国人如尽依经所言,岂不有亡国之忧?”“印度为佛教最盛国,如来昔在此国说法之地,当蒙加护,何以亡国?”“婆娑世界亦当打破阶级观念,西方世界何以有上品中品下品各种阶级?”可见受过新式教育的陶思瑾对佛教的接受不是不加批判的。

陶思瑾学佛之事一经报道,报纸上还出现了反对的声音,“像陶思瑾之流,应该领导他们向有为的路上前进,不应该把她埋葬在青灯黄卷中。因为陶虽判处无期徒刑,仍有假释出狱之望,我国社会,尽多念佛婆,无需更骗青年小姐去念佛了”。

在狱中几年后,记者报道陶思瑾生活规律,过上了早睡早起有条理的生活:每天早上七点起床,洗漱后做早操二十分钟、进行深呼吸等运动,八点吃早饭,早饭后和其他犯人一起诵经到十点,之后进行做毛绒衫等劳动,十二点吃午饭,午后进行写作,四点多休息,五点吃晚餐,晚上七点睡觉。又有报道说陶每日抄写大乘经卷,为刘梦莹作往生咒。

意外获释

根据民国法律,被判无期徒刑者,服刑十年表现良好即可假释。1937年上半年陶思瑾申请保释但未能获准。没想到下半年就因为国难意外获释。

1937年12月17日《东南日报》陶思瑾出狱报道。距离杭州12月24日沦陷还有一周,此时《东南日报》已经转移到金华出版。

陶思瑾的结局

1932年陶在狱中曾经向记者谈及,如果出狱了,想到外国去。可想而知,全面抗战的爆发彻底断了陶出国的念想。

陶思瑾日后的人生似乎越发回到传统的一面。

陶思瑾在狱中开始吃素念佛,研究国学。出狱后,1939年和湖南籍公务员李在和在天台县(佛教刊物趁机宣传说陶因为信佛所以选了佛教圣地)结婚。

《东南日报》1939年7月8日《陶思瑾结婚经过》一文说,陶1938年3月从绍兴到了仙居(浙江抗战后方,有不少杭州等沦陷地区过去的难民),初改名树青,后应湖山小学聘。闲时练习风琴自娱,同事也少有知道她的过去的。之后消息不胫而走,各界人士都去探望,陶讳莫如深。后来仙居恢复初中(仙居縣立初級中學),县长刘风(兼任中学校长)因为陶是艺专的,特聘为音乐美术教师,改名陶瑛,字一青,为抗战宣传画颇多出力。因为经常去县政府,县政府各级人员都喜欢与其交谈,其中县秘书李在和(字理之,湖南桂阳人,三十六岁)独与之亲密。刘风1939年1月卸任后,李调任临海县政府秘书,陶仍在本地,时不时通讯,社会上一度风传二人结婚消息,双方均否认,直至6月28日,才以李理之陶瑛名义在《东南日报》发启事宣布结婚。

《浙瓯日报》1939年7月6日《陶思瑾李在和结婚佳讯》说李在和与陶思瑾一见钟情,情书往返一直不断,李在和学识颇佳。

1939年8月19日《东南日报》有一篇关于陶婚后生活的简报,说两人婚后就去了李的工作地诸暨,陶正准备将结婚前与李氏往来情书编辑起来,卷首插入结婚小照,叙述结婚原委,印出来送给亲友。还挺文艺的,看来陶李的婚姻一开始还是有感情的。

李在和到浙江前曾任桂阳县教育局局长和图书馆馆长。李不是法律系统的,到浙江后一直从事秘书类工作;陶案一审二审上诉高院期间李在湖南。根据《湖南省政府公报》,李1933年7月才请辞桂阳县教育局长职务。可见“陶思瑾出狱后嫁给法官”纯属谣言。李到浙江时间不明,七七事变前已经担任仙居县政府的秘书。

李比陶年长甚多——想当初日记里陶曾吐槽“我是决不愿去爱着他(许钦文)这样老人呀!”。根据后来到台湾的、曾到李家聚餐的国民党人员在同乡会刊物《浙江月刊》上发表的回忆,陶看上去温良如普通主妇,”寡言笑,眉宇间似带忧郁“。不过陶结婚后应该没有做家庭主妇,辗转各地仍然教课(来源:冷枫听到的传闻)。李在和抗战期间,长期追随谭计全,曾任云和团管区编练处秘书, 第十一区行政督察专员公署(设在淳安)科长&秘书,第一区行政督察专员公署秘书等职。

绍兴陶堰地方志《江南人才名镇:陶堰》记载,抗战胜利后,李在和在浙江工作,有了外遇,于是夫妻极为不睦。解放前夕,李在和调任湖南任县长,和情妇一起赴任,留下陶思瑾在浙江。解放后陶和丈夫失联,多方打听不知李的下落。中華民國政府官職資料庫中查不到李调任县长的相关任命记录,但是从常德解放过程可知,李在和回湖南后曾任第十七绥靖区司令部政工处副处长(见第十七绥靖区第一次绥靖会议纪录出席人员表),1949年7月时是常德起义前的最后一任县长,向起义县长交印后“和反动头目一起西逃”。陶思瑾从此一直独身,始终未有生育。回绍兴当老师,在东关(位于上虞)樟塘小学等校任教(她的学生应该还有在世的吧!)。80年代初(具体卒年不详)去世。

虽然爱情屡屡不幸,短暂的婚姻后,最后陶思瑾还是过上了独立女性的生活,和她在狱中向妇女杂志投稿时表现出的思想一致。

爱情不幸又算什么?不知道1949年后的政治运动有没有对陶思瑾仁慈?陶家和国民党基层政权联系甚多,李在和是国民党政府人员,陶自己又充满”小资产阶级“作风,念佛,画西洋画,封资修集全了,而且有杀人黑历史… 不过从陶三十年代在狱中时让记者们称奇的从容态度看,也许这个刘梦莹眼里的“资产阶级柔弱女性”比大部分人认为的要坚强。

刘文如无辜受累

三名国立艺专早期女教员。从左至右: 刘文如,文志新,蔡威廉

刘文如与刘梦莹合影。《陶思瑾与刘梦莹》一书插图。

被陶刘惨案改变了人生轨迹的还有一个人,那就是本身没有任何过错、但因为被陶思瑾单方面接近引发刘梦莹妒忌而弄得天下皆知的艺专年轻女助教刘文如。

刘文如,别号钦徽,四川江北县(现属重庆)人。刘文如是中国最早接受西画高等教育的女性之一,1926年毕业于中央美术学院的前身北平艺专西画系,是北平艺专“艺光社”的成员。曾留校任助教(1926-1927学年度,当时林风眠任校长),以及在四川省立第二女子师范学校,四川女子美术学校等处教书。案发时刘文如还有一个妹妹在北京念大学,有一个姐夫是湖北高等法院院长,看来家境也是相当不错。

许钦文在案发前曾在画展上和刘文如有一面之缘。许在《关于无妻之累》中回忆:“在展览会中,有三幅画,不但是构图笔触,连所配镜框和装置,我觉得也都是仔细周到的表现;因此注意,正在探问作者的姓名,恰巧作者的她也就来到。”

1932年8月23日,时事新报。刘文如发文澄清,称‘并无特殊情感,陶生因爱入魔’。

根据《斗报周刊》上的报道(这篇报道十分标题党,在杭州时几乎不和外界来往的刘文如绝不是“交际花”;话说这篇里说的“两朵四川交际花”中的另外一朵,王梅隐,1949年后的结局亦非常惨烈),刘文如回家后因为受不了指指点点,连出门的勇气都没了,推掉了当地美术学校的聘请(许钦文日后提到他读过这篇报道,可见他也是紧跟相关八卦)。为澄清自己和陶思瑾没有恋爱关系,刘文如在报纸上含泪发表声明说陶诬陷,还把陶以前给她的信都毁掉了。其实陶思瑾发表的致刘文如的信里说了“你对我幸没有一点情热但我对于你却有了满怀的爱慕”,如果当时的读者认真八卦,本不该留下刘文如和陶思瑾“相恋”的印象。

说起陶思瑾和刘文如的关系,陶说话反复,用词容易夸张,一会儿"只是对师长的敬爱",一会儿"感情很深刻",一会儿又"满怀的爱慕"。陶眼中的刘文如性情温和纯洁,人格高尚,有着庄严的眼睛,完美的姿态。可以看出陶对刘先生颇有好感,并因好感而有所接近。刘文如在澄清中说,陶曾苦邀自己一起外出写生;陶在致刘文如的信中则提到,自己曾摘下红叶为刘文如装点房间。但从各方面看,二者并没有逾越师生的界限:刘文如特意指出,陶来学校给自己送行那两天住在姚剑昭那里——若真有特殊情感,怎么可能远别之日也没有什么亲密表示?

值得注意的是,直到1932年5月,陶思瑾才向外界提到刘文如,之前在审理中并未说起过。1932年4月8日秘密开审时陶回答“他人是谁”的问题时,答黄启衡。陶在刘文如公开否认和陶有特殊情感后对自己抛出刘文如的解释是:“余爱文如,本不必使文如知之,我深藏爱之之心可矣。乃以此误会,惨案之酿成,系因余爱文如所致,今梦莹已死,余亦系狱,故发爱文如之言,使我之因文如而牺牲,得人谅之而已,初无其他杂意存乎其间。”

狱中陶思瑾对刘文如念念不忘,认为自己是为刘文如而牺牲,一面怨念刘的“薄情”“狠心”,一面见到记者就打听其下落,甚至对四川口音的犯人也感到莫名亲切。

陶在狱中苦求刘文如通信地址而不得。从1928年国立艺专戊辰毕业同学录中信息可知,(往届第一期毕业生)刘文如的通信地址是江北弋阳观唐公馆。1934年国立北平师范大学地理系有一个叫刘德徽的女毕业生地址是江北弋阳观洗布塘街唐家院子,可见刘德徽就是刘文如(刘钦徽)的那个1931-1932学年度在北京上大学的妹妹。唐家大概是当地的大户(唐鸣皋即唐建章的通信地址在同一个地方),代本地在外学生收转邮件。

可能是四川风气保守(一个微妙的体现是刘文如的控诉文都是文言,而陶思瑾在报纸上的自白都是白话,新诗),刘文如在“三角恋”风波后,再没有回杭州任教,后来主要活跃于四川中小学美术教育界。不知道抗战期间北平艺专和杭州艺专一起西迁到重庆的时候,刘文如有没有去会会旧日师友?

刘文如这个名字最后出现在历史记录里是在《川籍戡亂忠烈錄》中的《彭綸傳》:"……期於事急時上山游擊,與共匪周旋,以成渝棄守過速,竟陷身匪區,於民國四十年春間在重慶被匪逮捕囚禁。君被捕後決心一死,迭遭審訊,駡賊外無他言,於民國四十一年遇害,死時年五十二歲,遺夫人劉文如女士,子二女三,均幼"。希望这里的刘文如不是刘先生,但从彭纶的生平看,是同一个刘文如的可能性很大。刘彭年龄相仿,家庭阶层、受教育程度相当,而且均有20年代初期到中期在北京上大学的经历,时间完全重合,很可能因此而认识。(基本可以肯定是同一个刘文如了,1940年4月重庆大公报刘德徽订婚启事介绍人中有彭云谷,也就是彭纶)[更新:已经确认,真的是同一个刘文如,详见本文评论区。感谢读者补充信息。刘先生活到世纪之交,得以善终。] 话说彭纶在北师大念的是被认为属于旧知识的国文系,和熊十力有存世书信来往,其思想取向可见一斑,他的配偶可能在这方面和他颇为一致。

一个悲剧,各自表述

许钦文的少女恋爱研究

此案审理中媒体披露了少数和案情有关的陶刘日记,然而这些日记只是两人“巨册日记”的冰山一角。看过更多陶刘日记和信件的,除了办案人员,只有涉案人员了。许钦文明显读过陶思瑾日记还做了摘抄,《元庆去世七周年纪念文》中就引用了报纸从未刊登过的陶思瑾涉陶元庆日记原文。可以推断,许钦文撰写的《爱的突变》和《两条裙子》,均有意无意间接披露了一些法庭/报纸没有公开或者详说的两人的内情。

《爱的突变》1932年6月到7月分26篇连载于《时报》,算不上小说,更像是许钦文就陶刘关系发表的长篇大作文。许有一整套恋爱理论,以之来套陶刘。许钦文似乎并不愿意承认陶刘之间存在两情相悦的互相吸引,而拼命论证她们本来不合适但是因为种种不得已的因素(尤其是畏惧男性,无法和男性自如交往)走到一起。许钦文很可能读过潘光旦的《冯小青:一件影恋之研究》,在文中以影恋比喻陶刘关系。许钦文的性别观其实颇为进步,他认为性别气质是后天建构的,并对陶刘二人不同于传统中国女性的、混合了“男性的气概”的新女性气质表示欣赏。

《两条裙子》采用日记/书信体,集中写了主人公柳子(基于陶思瑾的角色)和碧栗(基于刘梦莹的角色)猜忌冲突隔膜加深感情分崩离析的过程,笔法细腻,主要事件的日期均和现实中的陶刘案一一对应。虽然有人评论许钦文写作《两条裙子》的动机是急于揭示陶刘的“变态”,但笔者感觉许钦文实有严重的以变态研究名义嗑cp嫌疑。“乡土作家”许钦文的另一面,是擅长描写青年恋爱心理的作家,亲身遇到这一对,检阅着她们的情话和怨恨,可不得拍案叫绝?

1932年5月15日《大晚报》上刊登的《许钦文访问记》里许便流露出了这种微妙的心态,他对记者说:

密斯刘与密斯陶的同性恋爱,达到了极高的程度,他们的热爱的情形,非普通的夫妇所能企及。密斯刘的日记,我没有看见过,密斯陶的我看过了,里面所描写的真是妙,妙得连《少女日记》都万分不及呢……

我觉得他们短暂的生命历史,要比那些活得很长久而一生饱食无事的人的生命有意义得多!以文艺眼光来看,则在这一次的惨案里是具着美的,他们的恋爱是超绝的,不愿让第三者来搀入。

许在《两条裙子》后记中亦表示:

对于她俩,我不愿意在这里多说什么,只是因为她俩都这样不甘于消极示弱,这才使得我深深地感动。

1934年10月11日鲁迅日记记载:午前钦文来,并赠《两条裙子》一本。

陶思瑾的回忆与反思

无辜受累的许钦文对陶刘之事前后叙述是很一致的,而陶思瑾不仅法庭上供词多次改变,她对这件事的认识,随着自己境遇的变化,心智的成熟,也一直在进化。

在《爱的突变》在《时报》上连载的同时,《大晚报》不甘示弱,连载了《陶思瑾狱中日记·爱的血》系列,据说向陶支付了最高稿酬。《爱的血》形式上是逐篇标注日期的日记,但比起日记,可能更接近小说。《爱的血》对审判中陶心情的描写,和先前实际审判中陶自己的表现时间线是对不上的。比如《爱的血》中陶在4月1日就已经在愤恨刘文如的无情了。《爱的血》对案发前和案发当日的记述倒是十分生动的。写到梦中与刘先生相见,也很动人。

陶思瑾回忆与刘文如的离别。载于1932年7月27日《大晚报》。

1932年8月9日《时报》报道,当到看守所访问陶思瑾的记者告诉她刘文如指责她“情极发狂、记述反常”时,陶当即落泪,对记者讲了她对「爱」字的思考:

余与刘梦莹之惨案,可以「误会」两字包括全局,至今愈可证实「误会」二字之祸人。余爱刘文如,完全为师生间精神的爱、敬仰的爱,与刘梦莹之爱有所不同。刘梦莹乃以误会余与刘文如之爱,与彼相同,乃欲杀刘文如或余而致酿成惨案。此一误也。… 刘文如书中所责,亦完全误会余意,认我以对刘梦莹之爱对彼而已。先生当知爱之字固仅一个,而爱之义非仅一种,今系误会而并入于一,此刘梦莹之所以死,余之所以囚,而刘文如之所以有此责焉。

1932年8月28日,上诉案死刑判决后《时事新报》刊登的《陶思瑾访问记》中,陶反思了自己的爱情观:

爱实在是会把理智泯灭的,她的魔力真大,即可使人走上幸福的塔尖,也能使人堕入苦痛的深渊。回想过去三年的梦莹与我沉浸在爱的乐园里,彼此都忘了自己、忘了世界、忘了人间一切的苦痛,愉悦与狂热,占领了我俩整个的心灵。可是而今呢,而今她脱离了这人世,归宿在寒烟蔓草的荒郊的墓门里,而我也锒铛入狱饱尝辛酸。虽则这躯壳的命运还有待最高法院的判决,但我的灵魂,却早随梦莹以俱去,永久粉碎的埋葬在无底的、愧对故友的悲哀中。只仅仅的一刹那啊,情爱的捉弄我俩,竟至如此。

艺术这东西,也和情爱同样会导人堕入魔网而失却理智的作用。像这次的悲剧实不能不归罪于浪漫派小说所给予我们的影响。梦莹平日最爱读《少年维特之烦恼》等这一类的文艺作品,所以在她神经里,也时刻反映着“为情生为情死”以恋爱为人生的人生观,而常赞佩”情场中的勇敢斗士“的精神,认为是人生最伟大的表现。故当她疑我与刘文如相爱的时候,她便自誓要学着莎乐美的果敢,与她爱之决斗。她现在死了做了莎乐美剧中的牺牲者,她是为了情爱而死,但她也是被浪漫派之艺术所杀。

陶思瑾为《陶思瑾与刘梦莹》写的序言的结尾:

自民国以来,为爱情牺牲者颇不少,可是你们能有几人为这不幸者而洒一滴同情之泪?唉!朋友,你正如感到这同样的困恼的时候,请参考这不幸的陶刘流血纪念吧!不要被那爱情愚弄,放开了你的理智,请从这哀苦中,解脱你自身的烦恼,这是至高至贵的警钟。

1932年的双十节,陶写了一首慷慨激昂的悼念刘梦莹的诗,痛惜“奋斗的”,“勇敢的”,“火一般的”,本来应该在救国事业上大有作为的梦莹,竟“牺牲了在这可怜的情海中”。

1933年2月,惨案发生一周年之际,陶思瑾发表了一周年纪念短文,指出一二八和惨案的直接关系。这一点倒是和许钦文达成一致了,《钦文自传》的《无妻之累》一文也是这个结论。

报纸亦提到,狱中陶也一直在写关于陶刘事件始末的小说。1932年底的时候,说快要写好,于是便在报纸上先行刊登了微缩版《兩個朋友的殺案》。据报道完整版有两三万字。微缩版小说中陶思瑾化名夫诺(即陶思瑾的字),刘梦莹化名黎露。陶描述的自己和刘闹掰的过程,并没有写自己对刘也耍脾气、也有怀疑,而主要强调了刘的误会、妒忌、诽谤、侮辱,强调自己苦苦坚持仍无济于事。从这个角度,《两条裙子》的描写可能反而更公平一些。在陶的小说里,血案发生前,黎露对夫诺说,“我的感情已经逝了,没有再能复活的时候了,我现在对你只有愤恨和厌恶。” 不知现实中的刘梦莹有没有对陶思瑾说这样的话。

虽然1932年底陶就对记者说小说即将完成,然而后面几年中,完整小说从未发表,根据报道,1935年还在写。不知那以后书稿的命运,可能被陶自己销毁了,可能在战乱中遗失了,无从知晓。

1941年《觉有情》上刊登的张子成遗作《教诲室实录-陶思瑾杀人真相》中,这样转述佛化后的陶的自述:

我与刘梦莹,交情最挚,亲如手足,然绝非如外间所忖为同性之爱,我二人实以艺术相契,乃有此情感耳…刘性率直,出言时与我相抵牾,忽曰自杀,忽曰杀我,时争时劝,酝酿有日矣。肇事之日…室中,仅我与刘二人…而争之至,不知刀自何来,若于昏迷中相斗搏,抑或为魔所使。当时亦不知刘死我死,事后,我亦侧卧,不省人事。及甦,方知刘死。犯罪该自受,绝刑至当,我无冤屈想。特恨当时刘何必如此凶诤,至害我二人本相爱而竟相杀,亦自怪我当时何猛烈之甚,竟至如此。此则定由前世宿业,今乃于此一结。然我闻人在生生死死中,轮转不休,若不超脱轮回,宿世怨对终须相会…故我实深自忏悔耳。

许钦文说,陶思瑾出狱后曾经去看望过他,被他骂走,要她再别来了。许钦文未免也太不近人情,虽然小陶闯祸连累他无辜入狱,但归根结底得怪当时的法治缺陷,何必如此怪罪小陶?

当事人的同性观

本案发生时,虽然“同性爱”“同性恋爱”之类的概念已经传入中国,但这些词指的都是行为,而非某种固定的取向,或者身份认同。无论是陶思瑾还是刘梦莹,虽知自己的恋情是“同性爱”,但恐怕并不自视为“同性恋”。她们甚至可能都没太纠结过“我是否和别人不同”,因为二人均上过女校,而当时女校里同性爱实在家常便饭(和刘梦莹大致同时期在长沙一女师上学的谢冰莹很是绘声绘色地写过一女师此风之盛)。本案发生在自由恋爱已开始流行、“只有异性恋爱才正常”的社会规范还没完全建立的极特殊的历史节点。

陶思瑾的同性爱观念可能还受到陶元庆的影响。1929年11月23日陶日记说,想像哥哥一样,为爱人牺牲自己,痛苦一生,奔波一世,“而且我对梦莹 陶思瑾1929年11月23日日记片段。

陶思瑾入狱后,曾有记者(1932年12月23日《时事新报》)问她“你因为同性恋爱而遭这样的结果,今后出狱,不知对于恋爱的观念,还是仍旧倾向于同性或是改换到异性方面去呢”。陶思瑾回答“我没有想到这一点”。1933年《杭州人报》上有一篇文章说“陶思瑾沉迷同性爱”,不但认为同性爱比异性爱好,以后还想继续同性爱,不过是否可信就不知了。

陶刘日记的文学史地位

值得载入中国文学史的陶思瑾1929年日记片段。这些日记是《时事新报》的八卦记者施展手段得到的,11月22日那篇在报载一审判决书上被标为“词近秽亵从略”。这些文字能在历史上留下痕迹,是刘梦莹的血换来的。

其实,如果陶刘的日记能够完整保存,估计比许钦文和陶思瑾的小说都更有文学价值。这是一个生活高于艺术的典型案例。当时的围观群众亦有同感:《斗报》的《陶思瑾刘梦莹的观感》一文中,作者评价“她们生动流利的文字,与夫求之两性间亦不可多得的浓情,却使我留下了怜惜与敬爱的热泪······出于少女手笔的日记,有这样动人的文墨,对于陶刘的文学方面,我是没有方法抑止我对她们的钦佩。” 五四后那批作家写女女感情的文字,无论丁玲庐隐冰心凌叔华,没有一个热烈坦率到陶刘日记的程度。同样性质的文字,直到六十年后才在台湾重新公开出现。

《晶报》报道,社会上对日记有极大的兴趣,法院为了防止书商找到日记全文刊印,特将其严密保管。

据说浙江省档案馆藏有浙江省高等法院及杭县地方法院1927-1949全宗档案上万卷,也许陶刘案的原始案卷还在呢!卷宗保存的证据中会不会有报纸没公开的日记内容呢?本案还曾上诉到最高法院[编号:二十二年上字第一二一二一号判决],不知道二史馆/南京档案馆有没有留底? 似乎目前二史馆的最高法院的卷宗尚未完成数字化向公众开放。

有妻之累!?

许钦文因本案以“无妻之累”闻名文坛,然而2021年出版的《许钦文年谱》记载,陶刘案发生之时,许钦文实际上已婚。许称和裘天方(1911年生,年龄与陶刘相仿)结婚时间是1930年,只是没有登记,没有公开。许称杀人不在场证明证人中的“女客”就是他的妻子。

回查当时的报道,女客即裘本原,原为许家雇佣的女佣,身世孤苦,不得已到杭州做佣人,曾经多次试图跳西湖自尽,被许钦文拦下。在刘梦莹劝说下,许资助其考入浙江私立女子职业学校求学。陶刘案事发后受牵连被学校除名。刘梦莹1931年夏回湖南期间曾经致信许钦文劝他娶裘氏,案发前的2月6日与7日仍然在为他说婚(案件审理时这被许作为刘许之间无爱情的佐证)。许“1930年结婚,没公开”的说法存疑,年谱说许的家人亦对这一说法持异议。

1932年审判中,许钦文仍然在大谈自己1931年冬天写的文章能证明自己青春逝去,和任何女子没有关系。《年谱》称许的长子出生于1932年底(存疑)。

《许钦文年谱》中的许钦文家世表。

关于陶刘案的混乱记忆

该案因为轰动一时,流言众多,案件审理一波三折,导致若干年后亲历过那个时代、关注过相关八卦的人回忆起来也极不可靠。虽然当事人的说法通常因为“利益冲突”值得推敲,但是一圈看下来,因为别人的记忆太过离谱,反而是许钦文本人的叙事最接近当年的判决书。

70年代,台湾的浙江同乡会有若干人纷纷撰文回忆此案:

- 《沈从文与陶思瑾》:把男主角记忆成了沈从文,风马牛不相及

- 《漫谈陶刘情杀案》:把刘梦莹记成了四川人,把陶刘二人记成杭州高级中学的高中生,把事情记成陶刘为杭高男老师许钦文争风

- 《关于陶思瑾》:把事情经过记成刘陶同性恋但刘移情许钦文

- 《许钦文与陶思瑾》:以为案发的时候陶元庆还活着

1992年《中央日报》上姜穆和冷枫(冷若水的爸爸)还为陶刘案到底是不是同性恋案件争论了好几轮。冷枫上来就摆出“我是杭州人,我要正视听”,但坚称二女不是同性恋,还把凶器记成了剪刀。虽然冷枫的记忆错误百出,他仍教训姜穆,“要写掌故,最好能多找一点资料,否则很难避免出错”。

刘梦莹的老师李金发在回忆录中,对陶刘之事的记忆也是“听说她与陶思瑾同恋青年作家许钦文”。

陶刘的同学、姚馥的男友胡一川(胡以撰)在《与夏朋的恋爱》中,回忆起和女友一起看过现场的陶刘案,说陶因为刘住许宅背叛了搞同性恋的公约所以下杀手。

谢冰莹晚年在《无妻之累的许钦文》中回忆此案,亦记忆成二男二女同居,刘陶同恋许钦文。

琦君晚年在《友情与爱情》中回忆此案,记忆中也是陶妒忌刘和许钦文交好。

丰子恺晚年在《陶刘惨案》中回忆陶思瑾嫁给法官,系流言(见前述)。

章克标在《江湾立达学园杂忆》中,记成陶趁刘洗澡时电死刘。

蒋光慈的最后一任妻子吴似鸿,被蒋光慈传染了结核病后,1931年曾到西湖养病,为了见许,找到正在给刘烫头发(20年代后期烫发开始风靡沪上,数年后新生活运动中,妇女烫发一度被禁止)的陶。后来吴似鸿见到许钦文仍然不忘此八卦,然而她当时的记忆,也是陶思瑾妒忌被许钦文爱上的刘梦莹所以杀人。

有的回忆里形容陶思瑾“体格魁伟”,也十分离谱。

1933年8月小报《福尔摩斯》上出现了一系列明显是内部人写的表达对杭州艺专不满的匿名文章,作者说训育主任张彭年曾在出事后真相未明时试图把刘梦莹的死按照“为国自杀”宣传。1932年2月15日《世界晚報》上果有《杭州兩女士因憂國自殺》一文,可见虽是小报上泄愤投稿,所言却不虚。

Misc

《莎乐美》1920年代被介绍入中国,让一众中国文艺青年痴迷于爱与死。刘梦莹看上去深受莎乐美影响。《莎乐美》的翻译者田汉曾在刘梦莹的母校长沙一女师任教。谢冰莹《女兵自传》中提到,她在长沙一女师上中学时,图书馆里就有《莎乐美》。(还有《少年维特之烦恼》,也是刘梦莹爱读的书)

许钦文在元庆纪念堂内收集的陶元庆画作,在杭州沦陷期间、许仓皇离开杭州后全部丢失,至今下落不明。许钦文当时将纪念堂的画打包藏在房梁上,本来想等几天再次路过杭州时带走,不料离开杭州后钱塘江大桥即被炸毁,失去了带走画的可能。据说有人目击到画被运走,那么尚有一丝可能,元庆的画还存于世上某处。许建元庆纪念堂最惨的地方,不是欠债,也不是被牵连进杀人案里,而是元庆的画一幅也没能留下,连画册都没来得及整理出版(许嫌国内印刷技术不足以还原元庆的画所以迟迟不动手)。陶元庆的非书籍装帧美术创作也因此几乎被美术史遗忘。笔者搜集了少数散见于民国书刊的陶元庆画作图版,上传到了维基。

民国时期国语没有普及,陶思瑾和刘梦莹均不能讲标准国语,口音浓重。一八艺社的人回忆刘梦莹湖南口音重(不清楚刘讲长沙话,还是属于赣语的醴陵话,还是某种长沙醴陵混合口音),而且语速很快,刘梦莹主持会议大家都听不大懂。报道陶刘案的记者说,陶说一口绍兴官话/绍兴口音浓重的杭州话。

为了陶思瑾两跳西湖的不是黄启衡(广东新会人,初中就读于上海广肇公学,见209页,545页,高中入立达,是陶思瑾的朋友,参加了陶元庆的追悼会。《鲁迅全集》的黄启衡注释是错的),而是一个叫王振兴/王正心的人。跳湖事件发生在1928年秋。王某试图跟踪过陶,让陶不敢出门。

大吃“陶刘饭”,并且负责编辑出版《陶思瑾与刘梦莹》一书的樊迪民(当时许多报道的署名都是"迪民寄自杭州"),日后成为著名越剧编剧。(百合控的梦幻人生?)

策划许钦文连载的《时报》电影版编辑滕树谷,是发生在1935年的另一著名情杀案刘景桂案中被刺人滕爽的亲弟弟。

郁达夫把《达夫自选集》献给西湖医院的杨郁生医生。许钦文在案发后第一时间让妹妹到西湖医院叫杨医生到许宅视察陶思瑾,之后与杨医生护送陶到西湖医院为其洗胃。杨医生也参与了刘姊组织的刘梦莹二次尸检。

《國立藝術院第一二屆畢業紀念刊》中的西湖医院广告。西湖医院位于断桥,离许宅很近。

郁达夫的哥哥郁曼陀为许钦文提供了一系列法律指导。

从案件记录以及《陶思瑾与刘梦莹》刊登的现场照片可知,许钦文家有带西式浴缸的独立浴室。这在30年代初期的中国是非常罕见的。

刘梦莹1929年12月16日日记中提到的“纪念周”,是当时南京国民政府在全国推广的、每周一举行的纪念孙中山仪式。流程大致是,全体向孙中山遗像鞠躬,念孙中山遗嘱,默哀,演说。

陶思瑾从绍兴赶到杭州送刘文如那天是1932年2月6日,大年初一。陶为什么不在家过年呢?因为当时国民政府废除旧历,春节也一起被废除了。

陶坐了不到6年牢就出去了,算便宜她了吗?根据本案事实,陶案放到现在,应属“激情杀人”,在现行故意杀人罪量刑上属于“情节较轻”的情形,处三年以上十年以下有期徒刑,如果陶思瑾的精神问题得到鉴定,可能处罚会更轻。

刘梦莹生前以“斯卜”为笔名刊登作品的国民党浙江省党部机关报《杭州民国日报》1934年改名《东南日报》,日后陶思瑾结婚的广告和相关消息就登在抗战期间的《东南日报》上。

陶1932年4月23日第三次开审说她和刘感情好,刘回湘她送到上海,刘来杭她到上海去接。为何要去上海?当时从杭州到长沙,比较可行的路线是先坐火车坐到上海,再从上海坐几天船到汉口,再从汉口坐火车沿粤汉线南下到长沙。(要等到1937年浙赣铁路全线通车,才可能全程坐火车往返杭州和长沙)

1931年秋开学刘梦莹来校时遇到长江流域特大水灾,刘迟迟不能到校,陶在1931年9月2日的日记里记录了自己的担心。当月,丁玲以这场水灾为题材的小说《水》发表于《北斗》第一期,很可能被遗物中有《韦护》一册的左倾青年刘梦莹读到。

“危害民国罪”的前身是“反革命罪”。武汉国民政府1927年出台过《反革命罪条例》;南京国民政府1928年公布过《暂行反革命治罪法》,1931年废止,另颁布《危害民国紧急治罪法》。陶许因为危害民国罪被判刑,其实是存在溯及力的疑问的,因为检方眼中几个人的“犯罪事实”并不全发生在《危害民国紧急治罪法》颁布之后。

刘梦莹参演戏剧考

刘梦莹生前热衷戏剧,曾加入李朴园组织的西湖剧社。

- 史推拉:歌德原著,即Stella。1925年由化学家汤元吉翻译为中文。本作如今并不被视为歌德的代表作,但是民国时却在中国戏剧界风行一时,还被改编为地方戏。剧情为二女一男故事,其中女主角最终自杀。1931年5月,刘梦莹曾经出演女主角(陶思瑾为其化妆),任昌瑞演女二号。

- 盲肠炎:中国戏剧先驱宋春舫的未来派作品。剧本收录于宋春舫论剧第一集。

- 南归:田汉南国社时期作品,剧本最初刊于《南国月刊》。初演的女主角是吴似鸿(任昌瑞的好友)。

九一八后的陶刘

无论是当时还是现在,都不乏评论指责陶刘国难当头却沉沦在个人情爱之中。然而这并不完全符合事实,二人均积极参与救国活动,至少表面上和其他青年学生并无不同。

邱玺回忆,刘梦莹曾任艺专学生抗日救国组织的负责人。

许钦文曾提到刘陶二人加入义勇军。九一八后,各高校纷纷组织学生义勇军,进行军训。据《申报》,杭州艺专的义勇军成立于1931年9月24日,全校300余学生280名当场加入。

陶的辩护人提到,陶曾因赴南京请愿而精神受刺激。九一八后发生学潮,杭州数千名学生赴南京请愿,采取卧轨等激烈手段,最终见到蒋介石。过程混乱,请愿学生和官方多有冲突。之后又有数次赴南京请愿,直至珍珠桥惨案。

陶思瑾1931年10月13日日记记载,当天她因为参加抗日救国会成立会,没能去看望生病的刘文如。

刘梦莹参与了1931年11月1日的杭州妇女抗日救国大会,以当日见闻,向《杭州民国日报》投稿。

陶思瑾1932年双十节回忆一年前的救亡运动:

誰都記得去年這時候我們的國土東北,

已被野蠻的日軍侵佔了。

我們□有熱血的青年們呀!

誰都不□起我們的悲憤,

記得去年的今日呀!

我們為悲痛這國辱的心酸,

而來召着今天這壯烈的紀念,

無數無數的民眾呀!

手持了五色不同的旗幟,

寫著;

打倒日本!

打倒日帝國主義□□的字樣,

在空中不住的飛揚,

在眼前不住的飄蕩,

耳聞着悲壯的樂聲,

心感着淒然的愴痛,

□□上如浪濤般的演□,

充塞了四□□烈的□□,

但當我還未聞到一句的演詞,

我却已先湧出了心頭底淚和血。

《两条裙子》提及唱片考

《两条裙子》第100-101页提到了一张唱片,两面分别录有Deep in my heart, dear和Indian love call。不清楚许钦文是真的接触到过陶的唱片收藏,还是看到陶在日记里写过,还是随便挑了一张唱片做写作素材。

Deep in my heart, dear出自轻歌剧The Student Prince(1924), Sigmund Romberg作曲, Dorothy Donnelly作词。能搜到的最早的人声录音是Harry Welchman & Rose Hignell 1925年录音版。

Indian love call(许钦文搞错了,是love不是lover)出自百老汇音乐剧Rose-Marie(1924),Rudolf Friml作曲,Otto Harbach&Oscar Hammerstein II作词。Rose-Marie后来反复被改编成电影,1936年有声片版,在香港译名是“凤凰于飞”,大火之后,Indian love call被改编成中文歌词的《爱的呼声》(郎毓秀演唱,1937)。能搜到的早期人声录音有1924年Olive Kline录音版, 1927年Virginia Rea录音版。

然而从文中同一张碟片一面是Deep in my heart, dear,另一面是Indian love call的情况看,这张碟片应该不是人声录音,而是著名小提琴家Fritz Kreisler和钢琴家Carl Lamson 1926年录制的器乐版。同一张唱片两面分别录制这两首曲子的唱片只有这一张。不存在两面分别录制这两首的人声版的唱片。该唱片印着violin solo,《两条裙子》恰好也提到了这个词。网上可以找到这张碟片的录音:Deep in my heart, dear/Indian love call

值得注意的是,许钦文用来描述“播放唱片”这个动作的动词是“唱”,与当代汉语习惯不同。

圣地(?)巡礼

元庆园外景。《陶思瑾与刘梦莹》一书插图。

许宅内部,可见住房和藏画室的一角。《陶思瑾与刘梦莹》一书插图。

- 元庆园:位置不可考,在杭州植物园头山门和玉泉鱼跃之间某处的路旁,可以望见西湖和万松岭。根据许钦文晚年在《鲁迅和陶元庆》中回忆,陶元庆墓在西湖平坟时被原地埋在地下。陶案发前常去哥哥的墓园默坐终夜。1934年《申报》上有篇《过元庆园》,作者路过时候看到墓盖上写了这样几个铅笔字:「哥哥,今天我来看过你了,你好好的安息着吧!」

- 元庆纪念堂:许钦文80年代初的地址是杭州保俶路42号(原51号),大致在宝石山下四弄和保俶路交界附近,现华侨大楼处。

- 浙江省高等法院/杭县地方法院: 陶刘许案审判的地方,旧址本来是左右对称的,现在拆了半边,另一半还保留着!

- 刘梦莹在长沙的家:原址在长沙予园公馆(位于今长沙古道巷)

- 陶思瑾少女时代/陶元庆在绍兴的家:绍兴塔山北面大云桥辛弄28号,现章学诚故居(原辛弄19号)附近。

- 关押陶思瑾的浙江省第一监狱:原小车桥,今杭州西湖时代广场一带