在为考证陶刘惨案搜索某些关键字时,意外搜出了一个尘封多年的秘密。

东京留学生杀人案

1936年7月31日《大美晚报》刊登了一篇标题是《一頁桃色的留東外史 驚人消息震撼東京 甘雨沛敵不住愛的圍剿》的文章。作者是标题中甘雨沛的友人,也是留日学生。文章先是引述了《朝日新闻》的报道:

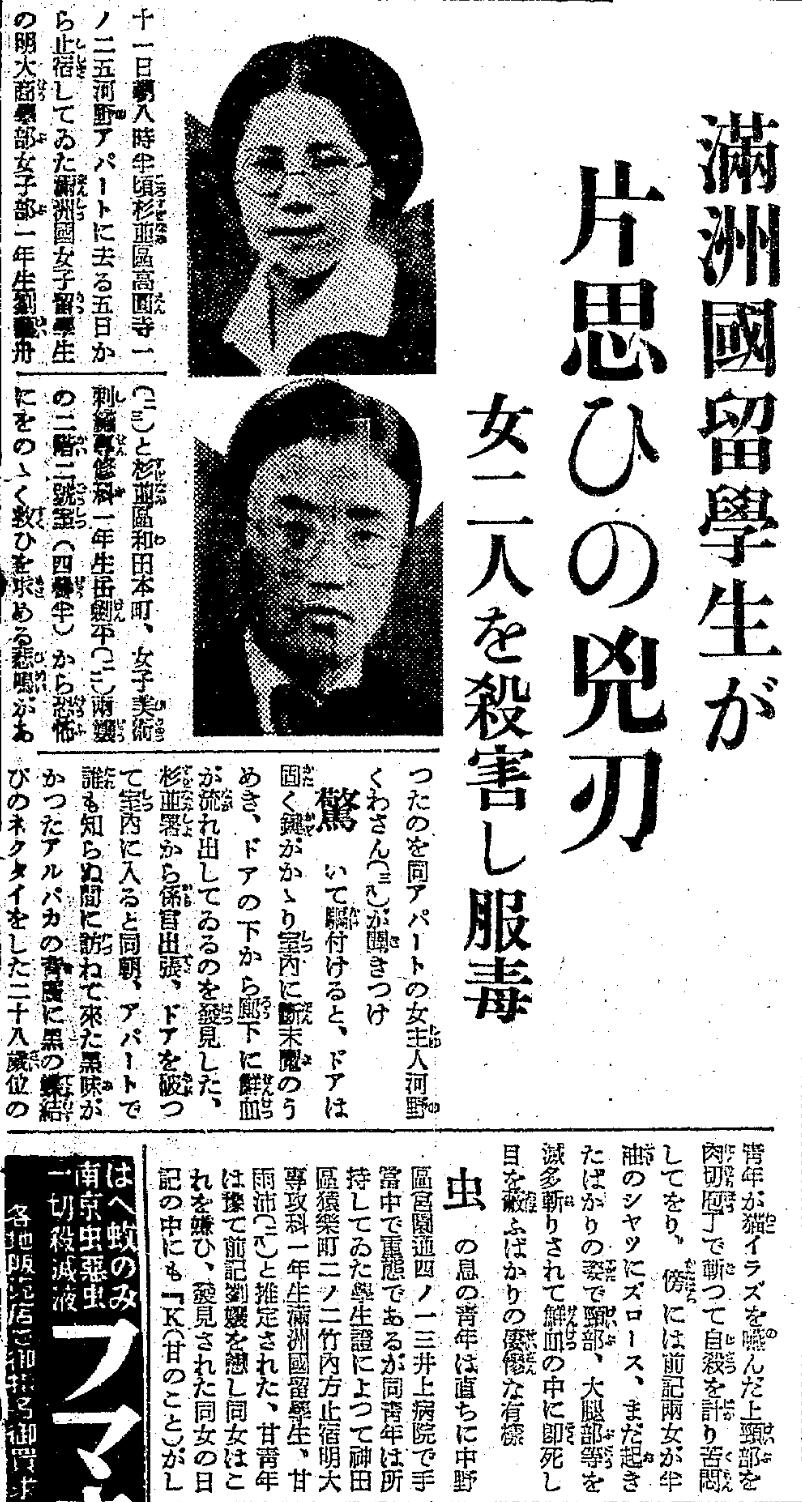

杉並區高園寺一丁目二十五番地河野寄宿舍,二樓二號,寓明大商學部女子部一年生劉藝舟(二十三歲)與女子美術刺繡專修科一年生岳劍平(二十二歲)。十一日晨八時許,該號房內,突發恐怖求救喊聲,寄宿舍女主人河野(三十八歲)聞聲,急臨該房,奈房門堅鎖,苦不能入;而房門之下,鮮血流出。俟經杉並區警署警官,破門入室,發現二十八歲上下青年,即經服毒,又復自刎;旁有二女,頸部腳部,橫遭亂砍,臥血泊中,且已斃命。青年微微一息。痛苦狀況,極形險惡,當即送往中野區宮園通四丁目十三番地井上醫院救治。依青年所攜學生證,判明為明大專科一年生甘雨沛。甘戀劉女,女惡之,甘遂以單戀,決心情殺。甘來訪女,女正掃除,遂被慘殺;岳適在側,亦遭非命。相傳劉女與茨城縣人宮口一郎(日人假名)結婚,甘悉此事,乃決心情殺云。(朝日新聞七月十一日夕刊)

虽然《朝日新闻》说是单恋,甘的友人却说是三角恋。

甘雨沛,二十八歲,先前在國內東北大學讀書。

他在東京的戀愛生活,開始於被他所殺的兩位中的年長者。這兩位姑娘,據甘君講,差不多總是形影不離,姐姐妹妹地叫着伊們患着同性戀。在甘君和這位「姐姐」訂交後的不久那位「妹妹」也不甘後人,背著「姐姐」和甘君打得火熱。當然,在這裏,甘君也不能謝却責任。

三角陣線一經展開,我們的朋友甘君,立刻感到敵不過愛的??,同時,自己也變成自己的敵人——理性勝不過情感、智慧敵不住沖動、甘君一和我們見面,總奏出「悲觀」「厭世」等等消極的調子,時而歌頌自殺。我們起初對於甘君的不幸,毫不吝惜地予以鼓舞。在一個段時間裏,甘君振起精神,表示不辜朋友的忠言。然而,愛的暴擊、一點一點地侵蝕了甘君的生活的力氣。他又頹唐了。我們再鼓勵他,自然效果維持不了好久。最後,我們已似乎看清了我們在甘君心中所占的地位,我們不再開口了。每逢會面,當我們向甘君問一「您好」的時候,甘君的臉,不由自主地紅一會。一次,也是在乙那裏,甘君表示不自殺了,當他的愛人們沒有毀滅的以前。在他眼裏在他心中,愛人已是死了。最後,把他買的刺刀,在人前顯示一下。

這時候,甘君的行為更失常了。他談話的主題,總離不開他的情史。他笑,他哭。我們對他有些厭倦了。

由于两名女士均当场被杀死,到底这几个人之间怎么回事,很难知晓了。

朝日新闻报道

为了验证此事的真实性,特地翻阅了昭和十一年的《朝日新闻》,果然在7月12日东京版夕刊第2页找到一篇包含当事人照片的报道《満州国留学生が、片思いの兇刃 女2人を殺害し服毒》:

1936年7月12日《朝日新闻》东京版夕刊第2页报道原文。

1936年7月12日《朝日新闻》东京版夕刊第2页报道原文(续)。

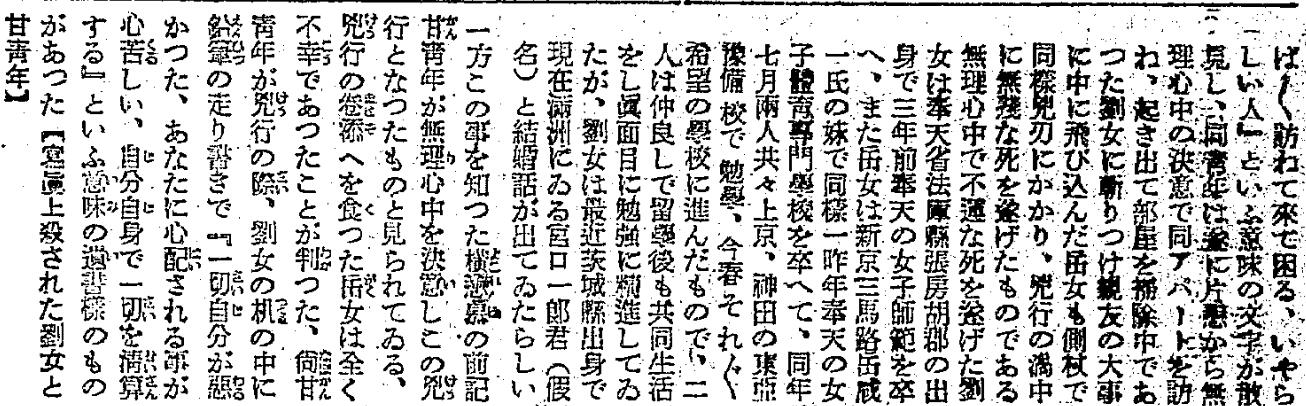

在同一期报纸第11页找到另一篇报道《「許婚と無理心中」 両女を殺した満州国学生 息絶え絶えに供述》 (日文無理心中指,先杀并不想死的对方再自杀):

1936年7月12日《朝日新闻》东京版夕刊第11页报道原文。

从身背两条人命到陈伯达辩护律师

甘雨沛(有时也写作甘雨霈)是谁?

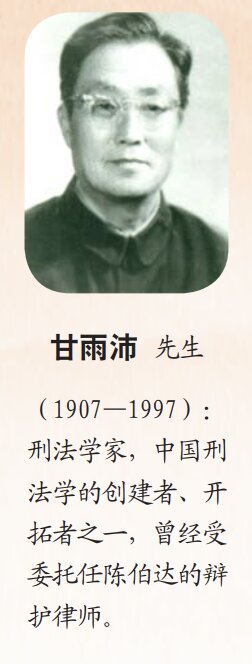

甘雨沛曾长期任教的北大法学院这样介绍甘:甘雨沛先生(1907~1997),刑法学家,中国刑法学的创建者、开拓者之一,曾经受委托任陈伯达的辩护律师。文革结束后,甘是北大法学系“五老”(其他几位是 龚祥瑞、芮沐、陈守一、王铁崖)之一。朱苏力、李克强、王绍光等77级学生都上过甘雨沛的课。

(吐槽:这里说“中国刑法学的创建者”是不确切的,因为民国时期明明中国已经有了颇为周密的刑法体系,30年代初陶刘案审判时连司法精神鉴定、正当防卫的概念都有了。甘雨沛长寿,主要是在刑法学大倒退几十年后的复活过程中起了作用。陈兴良回忆文章提到甘当时已经几十年没有登讲台,可见一斑。)

北大法学院网站上的甘雨沛照片。

好家伙,这个手上有两条人命的家伙竟然后来成了中华人民共和国刑法学奠基人?还因为两案审判被载入史册?

会不会是同名同姓呢?昭和十一年(1936年)留日学生名簿第十版(第97页,pdf第100页)中记载,甘雨沛,二十七岁,热河凌南县人(1933年热河被日军攻占,属于满洲国一部分;凌南县现为辽宁建昌县),就读于明治大学。公开资料中,甘雨沛出生于1907年,籍贯是辽宁建昌县,再结合长相,绝对是同一个人!

甘雨沛1943年回国,1936年到1943年间是如何度过,因杀人受到何种处分,目前还没有见到日文资料。当时的日本报纸上三天两头都是五花八门的心中事件,阿部定事件(也发生在1936年)那种事才能刺激到他们,见过大场面的日本人可能也没有特别追踪这个满洲国留学生情杀案?

对于甘雨沛这一段时间的经历,中文资料也是语焉不详。有的甘雨沛生平中写道,“由于身处异国,甘雨沛和党组织失去了联系”,也许更直接的原因是坐牢去了?留日学生名簿第十二版(1938年),第十三版(1939年),第十四版(1940年),第十五版(1941年)均未见甘雨沛。甘雨沛后来和逻辑学家杜岫石结婚,杜出生于1923年,比甘小16岁,也在明治大学念过书,不知她什么时候和甘认识结婚的,知不知道学长的事?

神奇的是,甘雨沛杀人的往事似乎只存在于故纸堆中,没有任何现存的对甘雨沛的介绍提到这件事,仿佛完全被世人遗忘了。这是怎么做到的?而且甘雨沛一直使用原名,不像陶思瑾还要隐姓埋名?

这可能是中华人民共和国法学史上最大的秘密之一?